Alberatura tessile del brigantino a palo “Industria”, lavoro misto di Thomas Willes (conservato al Civ. Museo Marinaro “G.B. Ferrari” di Camogli

Alberatura tessile del brigantino a palo “Industria”, lavoro misto di Thomas Willes (conservato al Civ. Museo Marinaro “G.B. Ferrari” di Camogli

Ammirando i dipinti custoditi al Civico Museo Marinaro “G.B. Ferrari” o nel Chiostro di N.S. del Boschetto, è facile intuire che la progettazione dei grandi velieri ottocenteschi fosse qualcosa di profondamente legato alla natura e alla navigazione. A differenza delle moderne navi mercantili, concepite come piattaforme industriali ottimizzate per efficienza, carico e sicurezza, il veliero nasceva come creatura viva, costruita per affrontare un mare capriccioso, spesso sconosciuto e rispondere ai suoi imprevedibili fenomeni.

Ogni curva dello scafo, ogni vela, ogni scelta costruttiva mirava a un unico obiettivo: navigare senza sorprese. Non si trattava perciò solo di spostarsi, ma di convivere con il possente o assente vento, dominare onde e ghiacci enormi, resistere e resistere alle sollecitazioni del tempo imprevedibile.  Veliero in costruzione (archivio Capitani AI)

Veliero in costruzione (archivio Capitani AI)

Costruire un veliero era un esercizio di equilibrio tra forma, funzione e intelligenza marinara. Tra il 1850 e il 1890, quelli a tre alberi – come brigantini a palo e navi a piena alberatura – venivano progettati con rigore empirico e crescente supporto scientifico. La struttura era completamente in legno: chiglia e ordinate in quercia, ponti in abete o pino, fasciame spesso rivestito in rame per protezione. Le giunture venivano realizzate preferibilmente con chiodi di legno, più elastici e meno soggetti a spaccature.

La rigidità della struttura era garantita da un’attenta disposizione dei telai longitudinali e trasversali, i doppi fondi erano invece rari, per non sacrificare spazio utile al carico. La massa dello scafo incideva fortemente sul dislocamento (peso) complessivo, in alcuni casi fino al 50%, cioè un bilanciamento tra corpo e velatura.

Il veliero era spinto esclusivamente dal vento. Le navi a palo combinavano vele quadre (sugli alberi di prua e maestra) e vele auriche (sull’albero di mezzana). La superficie velica era proporzionata a peso e velocità desiderata. Inoltre, le vele erano così distribuite in modo da bilanciare lo scafo e garantire direzionalità, con il centro velico (punto di applicazione d’impatto totale del vento) leggermente avanzato rispetto al centro di deriva laterale.  Veliero dell’armatore camogliese Fortunato Ottone in costruzione nel Ponente, circa 1880 (tratto da “La Marina Mercantile di Camogli” di GB.R. Figari e Silvia B. Bonuccelli)

Veliero dell’armatore camogliese Fortunato Ottone in costruzione nel Ponente, circa 1880 (tratto da “La Marina Mercantile di Camogli” di GB.R. Figari e Silvia B. Bonuccelli)

Ogni elemento dell’armo – vele, alberi, manovre (cime) – partecipava a un equilibrio costante; un’imprecisa operazione di manovra poteva compromettere la rotta o la sicurezza. Per questo il progetto doveva dialogare con la sensibilità e la perizia dell’equipaggio.

La forma dello scafo determinava poi le prestazioni. I velieri avevano rapporti lunghezza/larghezza contenuti: una nave era lunga circa tre volte di quanto era larga: questo fattore bilanciava stabilità e velocità. I progettisti miravano ad una prua affusolata e una poppa allungata per ridurre la resistenza all’avanzamento; scafi più filanti (e più lunghi come nei veloci clipper) offrivano prestazioni più spinte.

Il timone, dimensionato con cura, e la distribuzione della velatura garantivano perciò manovrabilità anche in condizioni mutevoli. Tuttavia, la stabilità di rotta dipendeva anche dalla precisione dell’assetto e dall’esperienza dell’equipaggio nel mantenerlo.

La portata (tonnellate peso) di un veliero variava in base al carico effettivo che si trasportava. Più che il dislocamento teorico, contavano le strutture interne: ampie stive, paratie stagne, boccaporti accessibili. Si usavano volumi lordi e netti per descrivere la capacità, e si controllava la stabilità dinamica anche tramite semplici prove di rollio in porto.

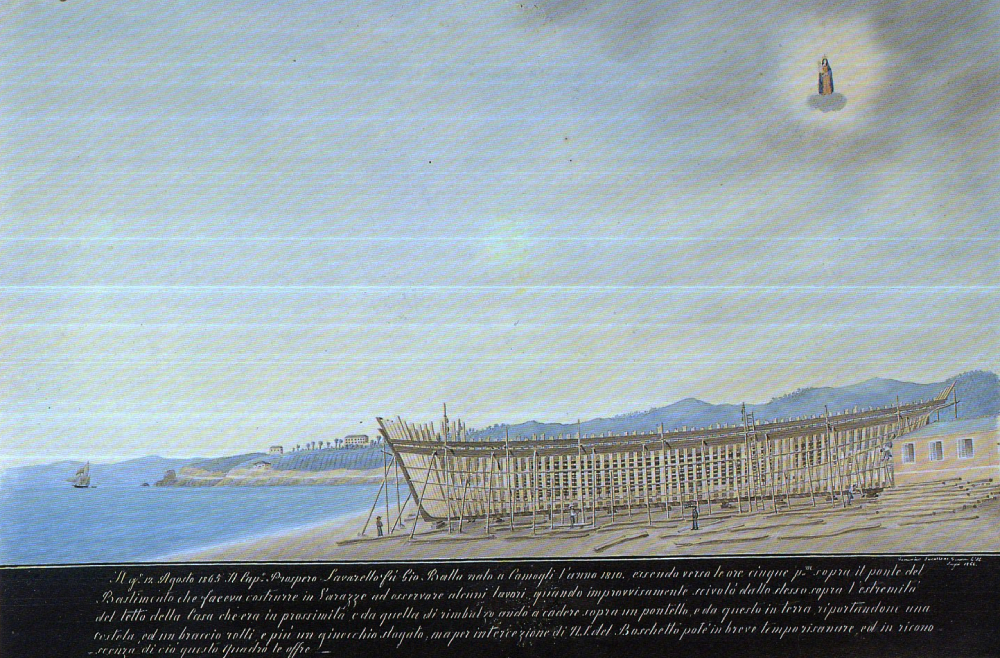

Lo stivaggio era un’arte esclusivamente pratica, spesso affidata a uomini esperti più che a calcoli complessi: un carico mal distribuito poteva compromettere le prestazioni una volta in mare, e persino la sicurezza.  Un veliero camogliese in costruzione. Dipinto di Domenico Gavarrone conservato al Chiostro del Boschetto (“Miracolo per il Cap. Lavarello” – tratto da “Exvoto Marinari del Santuario di N.S. del Boschetto di Camogli” di Farida Simonetti)

Un veliero camogliese in costruzione. Dipinto di Domenico Gavarrone conservato al Chiostro del Boschetto (“Miracolo per il Cap. Lavarello” – tratto da “Exvoto Marinari del Santuario di N.S. del Boschetto di Camogli” di Farida Simonetti)

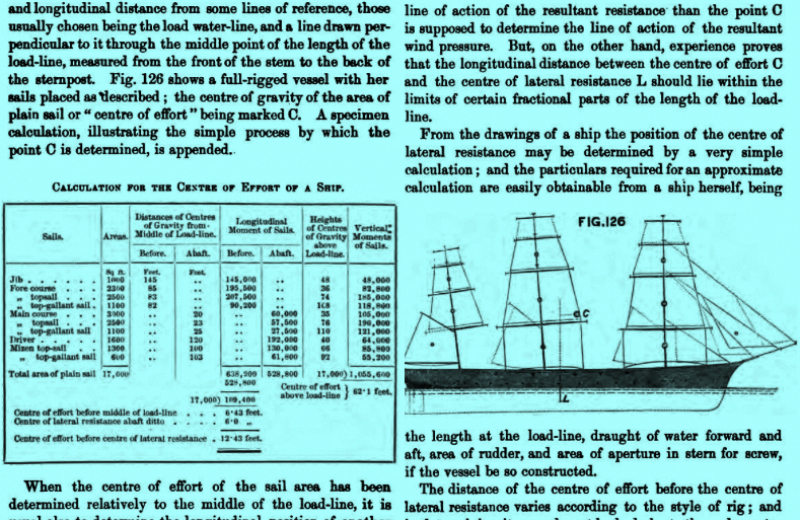

Sul veliero, l’equipaggio era il vero cervello della nave. In mare aperto, senza radio, doveva prevedere il tempo, adattare l’armo al variare dei fenomeni atmosferici, redistribuire pesi, affrontare emergenze. Nessun automatismo: ogni manovra richiedeva intuizione, riflessi pronti, conoscenza del comportamento della nave. La forma, la velatura, la distribuzione dei carichi: tutto era affidato alla sensibilità e all’esperienza umana. Senza questa, il progetto-nave, per quanto perfetto, si riduceva ad un legno alla deriva. Pagine del manuale “The naval architecture” di Sir William Henry White – 1877, dal quale sono tratte alcune informazioni circa la costruzione dei velieri

Pagine del manuale “The naval architecture” di Sir William Henry White – 1877, dal quale sono tratte alcune informazioni circa la costruzione dei velieri

Oggi, tra navi automatizzate e intelligenze artificiali, rischiamo di dimenticare cosa significava davvero navigare; i velieri erano organismi sensibili, in cui progettazione, materia e uomo erano un tutt’uno.

Il rischio, con la futura autonomia totale, è perdere il sapere incarnato, quella capacità di “sentire” la nave, di prevedere il mare, di correggere uno sbandamento con un gesto secco e sicuro.

Qualcuno dice che il mare, alla fine, non si governa solo con i dati, serve una mente viva, presente, consapevole che lo sappia interpretare…

Bruno Malatesta

(ascolta il podcast con varie riflessioni sulla stabilità dei velieri e la loro eredità)